Ilustración: Hernán Marín

Primeros acercamientos

Capítulo 7

Capítulo 7

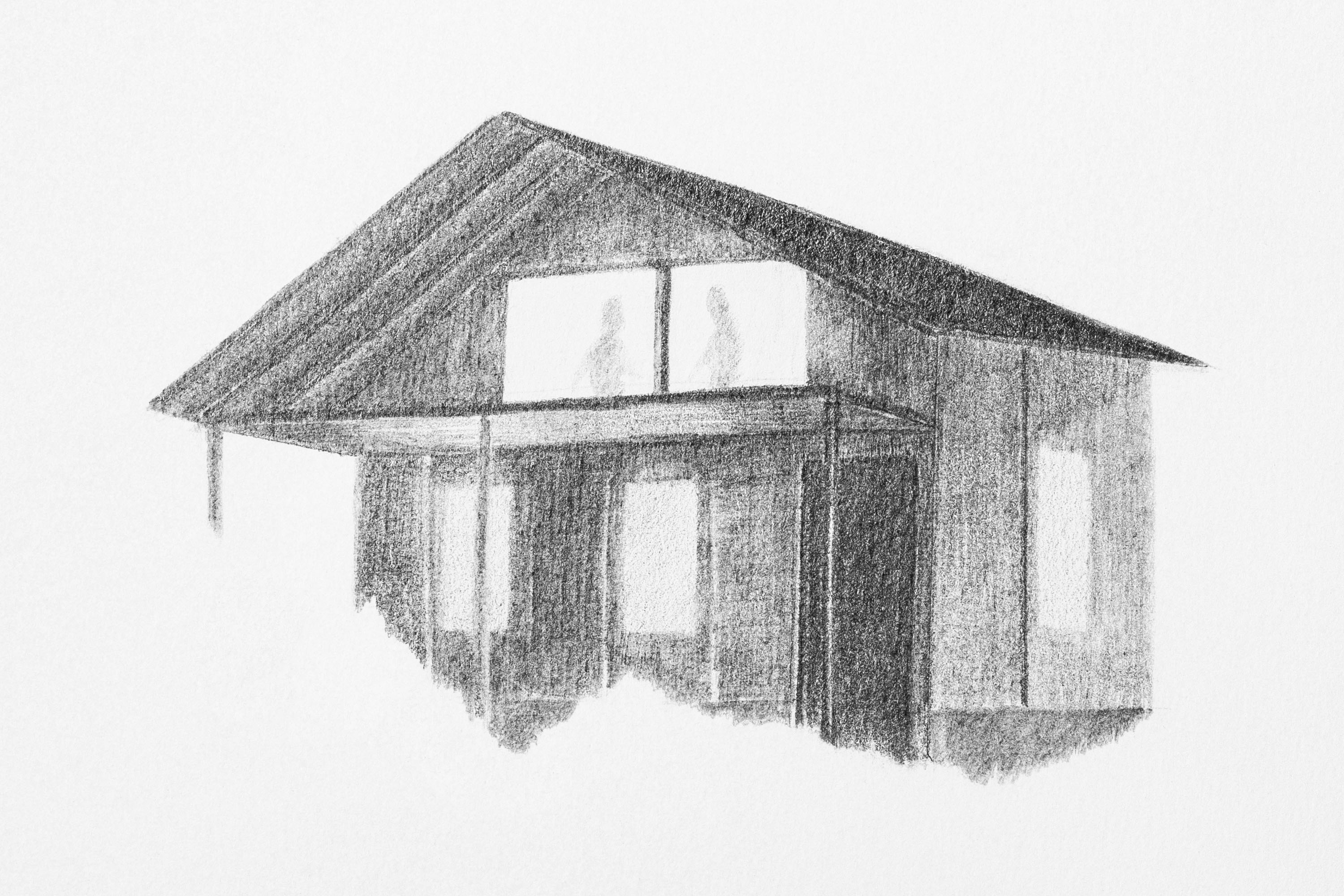

Bajo el tejado sobresalía la ventana de una buhardilla y, a través

de ella,

se alcanzaba a ver la figura de dos hombres, desdibujada por la distancia.

Algunos días después del entierro de mi abuela recibí un mensaje del Negro, mi amigo. Luego de un breve saludo me invitaba a una reunión en un lugar alejado de la Ciudad en el que solíamos encontrarnos tiempo atrás. Me alegró saber de él a la vez que me extrañó que él supiera de mi regreso a la Ciudad, cosa que hasta ahora solamente le había confiado a mi amiga. El día indicado salí de la casa y tomé un autobús para ir al lugar de encuentro. Para llegar al sitio de la reunión debía ir hasta el terminal de autobuses y luego subir caminando por la montaña, ya en la zona rural. Así que me acomodé en el asiento, cerré los ojos y me dispuse a pensar en todo lo que había sido mi vida hasta ahora. Creo que en algún momento me dormí porque, de pronto, escuché una voz gritona: “La última parada la hago en el terminal. En esta loma no puedo parar”.

Abrí los ojos y vi que el conductor me miraba a través del espejo retrovisor. Aunque el aviso era solamente para mí, ya que los demás pasajeros se habían quedado durante el recorrido, el tono de la voz era como para asegurarse de que la decisión tomada fuera sabida en cada rincón del viejo autobús. Yo le hice una seña levantando el pulgar de la mano derecha. El motor del autobús empezó a roncar por el esfuerzo y subió lento, como queriendo quedarse, hasta el final de la loma, en donde estaba el terminal de autobuses. Allí se detuvo.

Bajé entonces y luego entré a una tienda del barrio. Pedí un refresco y lo sorbí despacio, al tiempo que observaba a mi alrededor para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Esa había sido la recomendación del Negro. Por un momento me pareció que alguien merodeaba por allí, yendo y viniendo sin razón aparente. Entonces esperé hasta estar seguro de que no era yo su interés. Después de un rato empecé a caminar, alejándome del paradero. Caminé hasta el final de la vía asfaltada y giré a la izquierda, para empezar a subir por una estrecha carretera, ésta sin asfaltar. Un par de líneas paralelas, hechas con hormigón, servían de apoyo a las llantas de los vehículos que, muy de a pocos, subían por allí.

Al llegar a un punto en donde la carreterita hacía un pequeño declive para continuar la pendiente, como si fuera una fracción de onda sinusoidal, me detuve y volteé a mirar hacia el valle, inmenso. Recuerdo que lo comparé con una isla, rodeada por un mar de edificios. Era el último lugar de la carretera, antes de entrar al monte, desde donde podía verse la ciudad. También desde allí alcanzaba a verse el aeropuerto y el edificio de la cárcel nacional, cercanos uno del otro. Limpié las gotas de sudor que me resbalaban por la frente, mientras esperaba el despegue de un avión bimotor que estaba tomando pista. El aeroplano viró y se detuvo por un momento.

El ruido de los motores aumentó su intensidad, mientras las hélices dibujaban un círculo frente a cada una de sus alas. Después el avión inició una carrera, que me pareció muy corta comparada con el tamaño de la pista, para luego levantar vuelo por sobre los edificios, siendo el primero la cárcel nacional.

Me acomodé la gorra y seguí por una especie de bifurcación de la carretera que se iba estrechando hasta dejar solamente el espacio para el paso de una bestia. El camino parecía una especie de canoa de tierra amarilla. La lluvia de la noche anterior había formado charcos del color de la tierra, que se profundizaban hasta donde el peso de las acémilas, que por allí transitaban, hacía bajar sus patas. Por mi condición de caminante, yo era experimentado en todo tipo de camino: andaba rápido por el filo de la canoa de tierra cubierta por el copo de los árboles. Las sombras de las ramas regalaban lentitudes a la evaporación de los charcos. Más arriba, en un recodo del camino, se alcanzaban a ver los rayos del sol anunciando el comienzo de un claro del monte.

Cuando llegué allí pude ver, hacia el final de la cima, una cabaña, nueva para mí, justo en donde antes había un mero cobertizo. Bajo el tejado sobresalía la ventana de una buhardilla y, a través de ella, se alcanzaba a ver la figura, un tanto desdibujada por la distancia, de dos hombres.

Uno de ellos abrió la ventana. A medida que me fui acercando creí ver, lo cual confirmé más tarde, que el hombre que abrió sostenía unos binoculares. Más adelante pude ver que se trataba de un hombre fornido, de abundantes barbas, que vestía pantalón café, de dril, y chaqueta de cuero negra. El hombre esperó pacientemente, sentado al borde de la ventana, con los pies cruzados y los brazos puestos sobre las rodillas. En sus manos, los binoculares. Cuando estuve más cerca, oí que el hombre llamó:

—¡Negro!

Escuché un trote por el tablado de la buhardilla, atendiendo al llamado, y apareció el Negro. Levantó la mano, en señal de saludo, y empezó a bajar las escaleras.

Yo terminé de llegar hasta la cabaña y el Negro salió a la puerta para recibirme. Lo vi magnífico, inmenso. Mi cuerpo menudo contrastaba con la corpulencia de él. Éste, de gran talla, casi dos metros de estatura, ancha espalda y músculos bien marcados por sobre su camiseta del color de la nieve. Yo, en cambio, delgado y de mediana estatura, aunque quizá esto me posibilitaba ser lo suficientemente ágil como para llegar hasta allí sin gran esfuerzo.

—Hacía rato que te esperábamos —me dijo.

—Tuve que quedarme en el terminal de autobuses hasta estar seguro de que venía solo. Eso me tomó algún tiempo.

—Está bien. Eso es lo que debe hacerse.

No hubo mucha efusividad en el saludo por cuanto tampoco era mucha la confianza que había entre los dos. Cruzamos algunas palabras y entramos a la cabaña.

se alcanzaba a ver la figura de dos hombres, desdibujada por la distancia.

︎

Algunos días después del entierro de mi abuela recibí un mensaje del Negro, mi amigo. Luego de un breve saludo me invitaba a una reunión en un lugar alejado de la Ciudad en el que solíamos encontrarnos tiempo atrás. Me alegró saber de él a la vez que me extrañó que él supiera de mi regreso a la Ciudad, cosa que hasta ahora solamente le había confiado a mi amiga. El día indicado salí de la casa y tomé un autobús para ir al lugar de encuentro. Para llegar al sitio de la reunión debía ir hasta el terminal de autobuses y luego subir caminando por la montaña, ya en la zona rural. Así que me acomodé en el asiento, cerré los ojos y me dispuse a pensar en todo lo que había sido mi vida hasta ahora. Creo que en algún momento me dormí porque, de pronto, escuché una voz gritona: “La última parada la hago en el terminal. En esta loma no puedo parar”.

Abrí los ojos y vi que el conductor me miraba a través del espejo retrovisor. Aunque el aviso era solamente para mí, ya que los demás pasajeros se habían quedado durante el recorrido, el tono de la voz era como para asegurarse de que la decisión tomada fuera sabida en cada rincón del viejo autobús. Yo le hice una seña levantando el pulgar de la mano derecha. El motor del autobús empezó a roncar por el esfuerzo y subió lento, como queriendo quedarse, hasta el final de la loma, en donde estaba el terminal de autobuses. Allí se detuvo.

Bajé entonces y luego entré a una tienda del barrio. Pedí un refresco y lo sorbí despacio, al tiempo que observaba a mi alrededor para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Esa había sido la recomendación del Negro. Por un momento me pareció que alguien merodeaba por allí, yendo y viniendo sin razón aparente. Entonces esperé hasta estar seguro de que no era yo su interés. Después de un rato empecé a caminar, alejándome del paradero. Caminé hasta el final de la vía asfaltada y giré a la izquierda, para empezar a subir por una estrecha carretera, ésta sin asfaltar. Un par de líneas paralelas, hechas con hormigón, servían de apoyo a las llantas de los vehículos que, muy de a pocos, subían por allí.

Al llegar a un punto en donde la carreterita hacía un pequeño declive para continuar la pendiente, como si fuera una fracción de onda sinusoidal, me detuve y volteé a mirar hacia el valle, inmenso. Recuerdo que lo comparé con una isla, rodeada por un mar de edificios. Era el último lugar de la carretera, antes de entrar al monte, desde donde podía verse la ciudad. También desde allí alcanzaba a verse el aeropuerto y el edificio de la cárcel nacional, cercanos uno del otro. Limpié las gotas de sudor que me resbalaban por la frente, mientras esperaba el despegue de un avión bimotor que estaba tomando pista. El aeroplano viró y se detuvo por un momento.

El ruido de los motores aumentó su intensidad, mientras las hélices dibujaban un círculo frente a cada una de sus alas. Después el avión inició una carrera, que me pareció muy corta comparada con el tamaño de la pista, para luego levantar vuelo por sobre los edificios, siendo el primero la cárcel nacional.

Me acomodé la gorra y seguí por una especie de bifurcación de la carretera que se iba estrechando hasta dejar solamente el espacio para el paso de una bestia. El camino parecía una especie de canoa de tierra amarilla. La lluvia de la noche anterior había formado charcos del color de la tierra, que se profundizaban hasta donde el peso de las acémilas, que por allí transitaban, hacía bajar sus patas. Por mi condición de caminante, yo era experimentado en todo tipo de camino: andaba rápido por el filo de la canoa de tierra cubierta por el copo de los árboles. Las sombras de las ramas regalaban lentitudes a la evaporación de los charcos. Más arriba, en un recodo del camino, se alcanzaban a ver los rayos del sol anunciando el comienzo de un claro del monte.

Cuando llegué allí pude ver, hacia el final de la cima, una cabaña, nueva para mí, justo en donde antes había un mero cobertizo. Bajo el tejado sobresalía la ventana de una buhardilla y, a través de ella, se alcanzaba a ver la figura, un tanto desdibujada por la distancia, de dos hombres.

Uno de ellos abrió la ventana. A medida que me fui acercando creí ver, lo cual confirmé más tarde, que el hombre que abrió sostenía unos binoculares. Más adelante pude ver que se trataba de un hombre fornido, de abundantes barbas, que vestía pantalón café, de dril, y chaqueta de cuero negra. El hombre esperó pacientemente, sentado al borde de la ventana, con los pies cruzados y los brazos puestos sobre las rodillas. En sus manos, los binoculares. Cuando estuve más cerca, oí que el hombre llamó:

—¡Negro!

Escuché un trote por el tablado de la buhardilla, atendiendo al llamado, y apareció el Negro. Levantó la mano, en señal de saludo, y empezó a bajar las escaleras.

Yo terminé de llegar hasta la cabaña y el Negro salió a la puerta para recibirme. Lo vi magnífico, inmenso. Mi cuerpo menudo contrastaba con la corpulencia de él. Éste, de gran talla, casi dos metros de estatura, ancha espalda y músculos bien marcados por sobre su camiseta del color de la nieve. Yo, en cambio, delgado y de mediana estatura, aunque quizá esto me posibilitaba ser lo suficientemente ágil como para llegar hasta allí sin gran esfuerzo.

—Hacía rato que te esperábamos —me dijo.

—Tuve que quedarme en el terminal de autobuses hasta estar seguro de que venía solo. Eso me tomó algún tiempo.

—Está bien. Eso es lo que debe hacerse.

No hubo mucha efusividad en el saludo por cuanto tampoco era mucha la confianza que había entre los dos. Cruzamos algunas palabras y entramos a la cabaña.